マネーフォワードは、一般社団法人日本CFO協会の協力のもと「インボイス制度・電子帳簿保存法に関するアンケート調査」を実施した。日本CFO協会会員を主体とした日本企業の経理・財務幹部464人のうち、法人事業会社451人が中心に回答している。

インボイス制度(適格請求書の発行)は、2023年10月1日から導入予定の新制度。電子帳簿保存法(電子取引情報のデータ保存義務化)は2022年1月1日から始まった新制度で2年の猶予期間が設けられている。

インボイス制度に関して

まず法人事業会社の451人を対象に「インボイス制度について知っていますか」と聞くと、「知っている」69.0%、「少し知っている」26.8%、「あまり知らない」3.8%だった。

また「インボイス制度への対応は行っていますか(行いましたか)」には、「行っている(行った)」31.5%、「少し行っている(行った)」45.7%、「あまり行っていない」16.2%、「行っていない」6.7%となり、8割近くが対応を進めている。

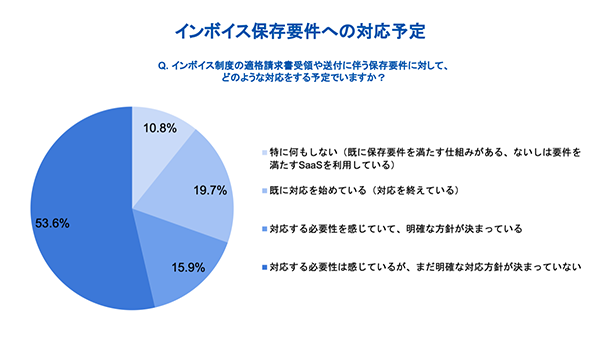

ただし具体的に「インボイス制度の適格請求書受領や送付にともなう保存要件への対応」を聞くと、「対応する必要性は感じているが、まだ明確な対応方針が決まっていない」53.6%となっており、半数以上が必要性を感じながらも対応を進めていない。

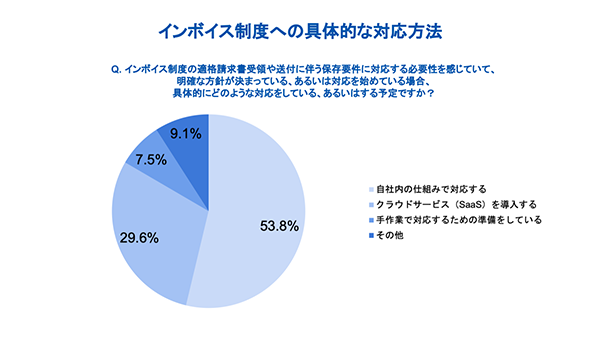

なお「明確な方針が決まっている+すでに対応を始めている」企業の具体的な対応方法としては、「自社内の仕組みで対応する」53.8%で半数を占めたが、「クラウドサービス(SaaS)を導入する」29.6%も多い。

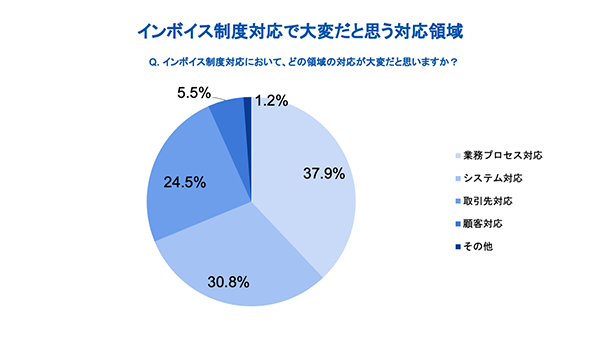

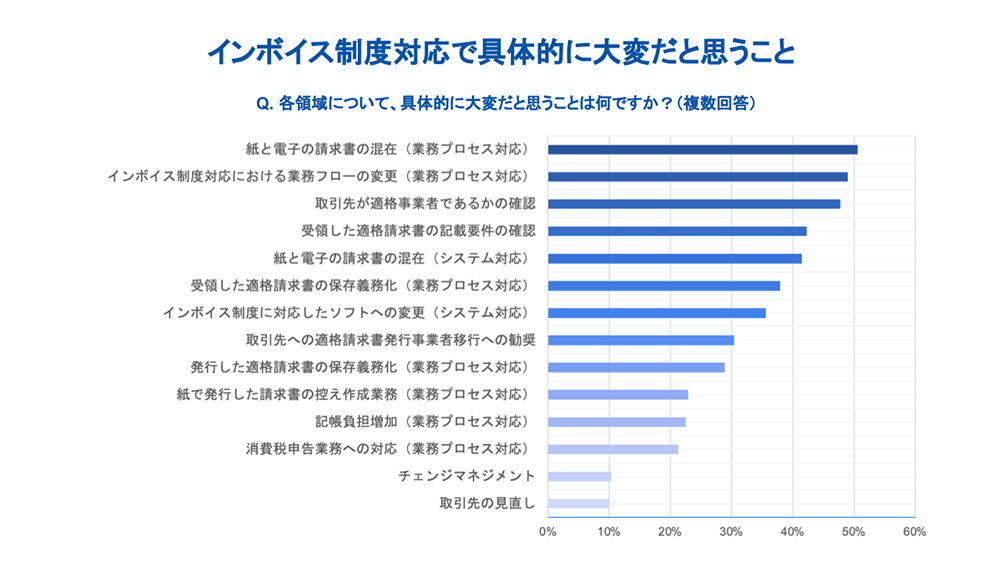

インボイス制度への対応について、「大変だと思う+少し大変だと思う」と考える企業は91.3%。「大変だと思う領域」は、「業務プロセス対応」37.9%、「システム対応」30.8%、「取引先対応」24.5%が上位だった。さらに「各領域で具体的に大変だと思うこと」を聞くと、「紙と電子の請求書の混在」が最多だった。

請求書の管理について

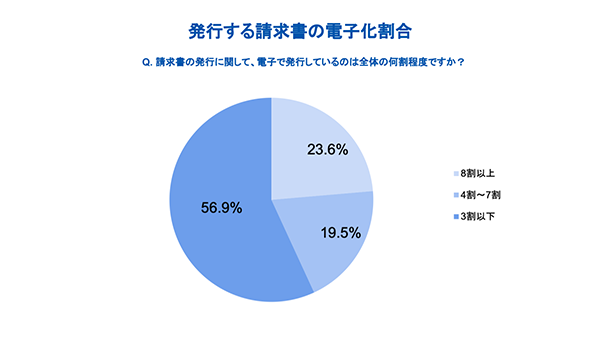

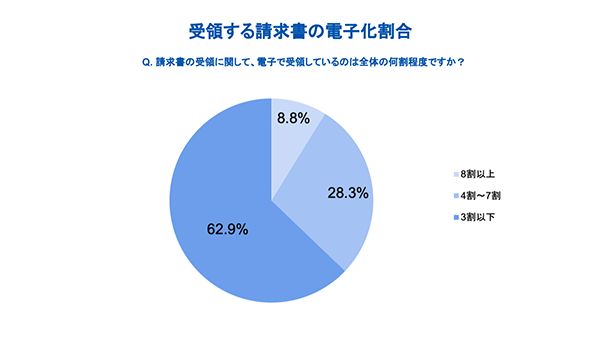

「取引先が適格請求書発行事業者ではない場合の対応」については、「未定」51.7%が最多。「請求書の8割以上を電子で発行している」とした企業は23.6%なのに対し、「請求書の8割以上を電子で受領している」とした企業は8.8%にとどまっている。一方「インボイス制度開始にあたって、電子請求書の割合を増やしたい」とした企業は70.6%だった。電子化を進めたい一方で、なかなか着手できていない矛盾を感じさせる状況だ。

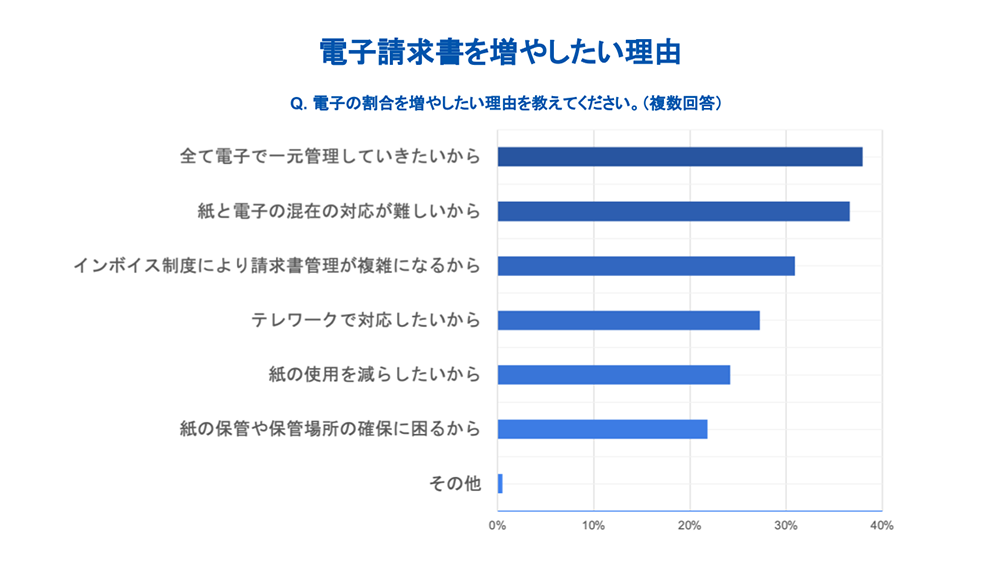

「電子の割合を増やしたい理由」では、「すべて電子で一元管理していきたいから」37.9%、「紙と電子の混在の対応が難しいから」36.6%、「インボイス制度により管理が複雑になるから」30.9%が上位だった。

電子帳簿保存法に関して

電子帳簿保存法(電帳法)の改正内容を知っている企業は、「知っている+だいたい知っている」98.5%。「2年の宥恕措置(2024年1月1日より義務化)がとられていることを知っている」という企業は95.7%で、周知は十分に進んでいる。電子取引の方法についても、「すでに決定している」46.7%、「これから決める予定」48.2%で、インボイス制度に比べると、ほとんどの企業が方針を決定済みと思われる。

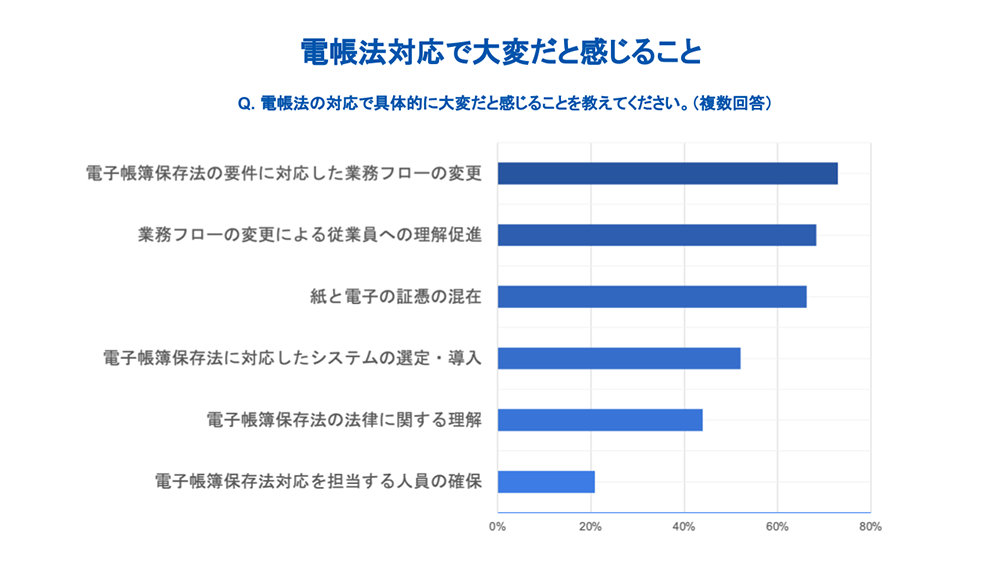

「電帳法への対応で具体的に大変だと思うこと」は、「電子帳簿保存法の要件に対応した業務フローの変更」72.8%、「業務フローの変更による従業員への理解促進」68.3%、「紙と電子の証憑の混在」66.2%、「電子帳簿保存法に対応したシステムの選定・導入」52.0%が上位だった。

調査概要

- 【調査対象】日本CFO協会会員を主体とした日本企業の経理・財務幹部

- 【調査方法】インターネット調査(調査実施:日本CFO協会、調査協力:マネーフォワード)

- 【調査時期】2022年9月1日~20日

- 【有効回答数】464名(うち、法人事業会社451名)

※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業Webサイトとマーケティングの実践情報サイト - SEO・アクセス解析・SNS・UX・CMSなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:インボイス制度への対応、半数以上の企業が必要性を感じながら対応は停滞【マネーフォワード調べ】

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.