マーケティングツールとしても活用が進んでいるLINEだが、マーケティング施策となると上手く活かしきれていないと感じている企業もまた多いのではないだろうか。そんな中、東急は2019年からグループ各社の公式アカウントやミニアプリの活用に取り組んでおり、グループ全体の友だち数は67万を超える。

「デジタルマーケターズサミット 2022 Summer」では、東急のマーケティングを担当する乗松康行氏が登壇。東急のLINE活用への取り組みを、実際の事例とともに紹介してくれた。

マーケティング担当 課長 乗松 康行 氏

東急グループがLINE活用を決めたわけ

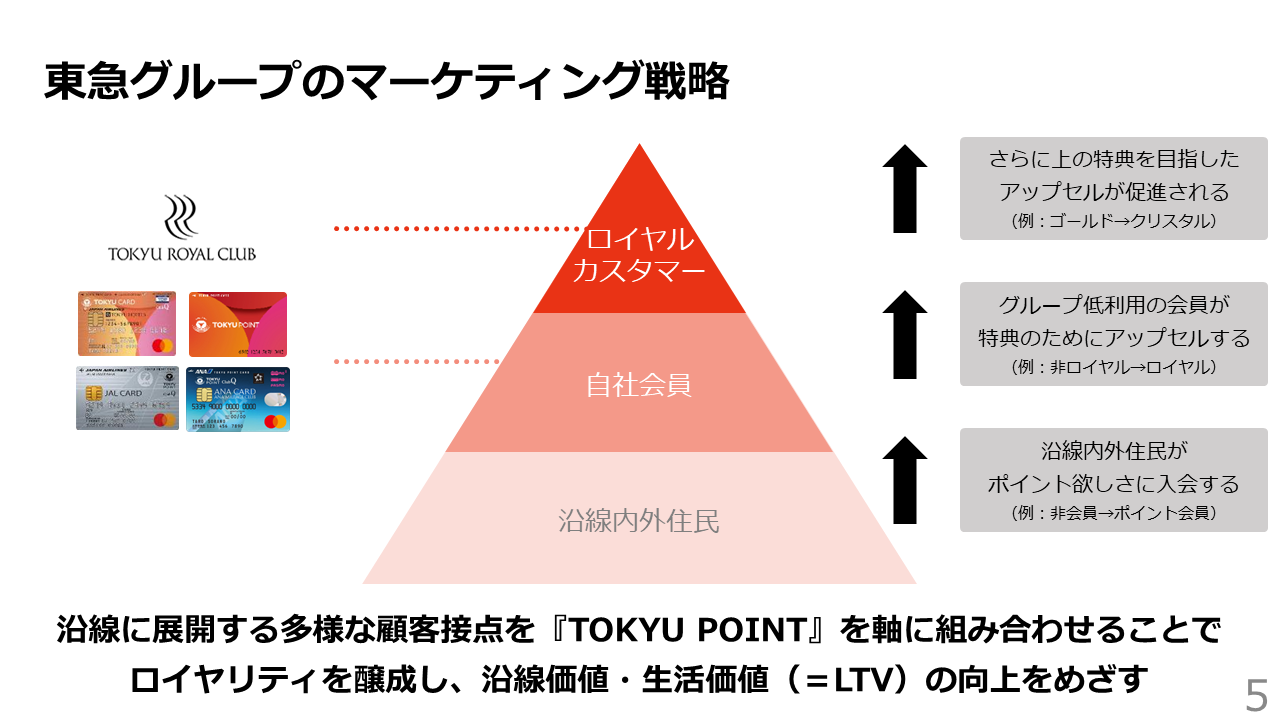

東急は交通事業を基盤に、不動産や商業施設、劇場、生活サービス、ホテル、リゾートなど幅広い事業を展開している。グループ全体のマーケティング戦略は、グループの共通ポイントである「TOKYU POINT」を軸に、沿線で展開する多様な顧客接点を組み合わせ、ロイヤルティを醸成し、沿線価値・生活価値(=LTV)の向上を目指すというもの。

以下の図のように、「沿線内外住民」→「自社会員」→「ロイヤルカスタマー」というステップに大きく分けてそれぞれでマーケティング施策を実施している。

共通ポイントを活用したマーケティング戦略を行っている

そしてマーケティング戦略の軸となっているのが、TOKYU POINTというポイントプログラムだ。元々は、クレジットカードのポイントと、百貨店やストアのハウスポイントが別立てになっていたが、2006年にこれらを統合することで大規模な会員基盤となった。さらにPASMO、JAL/ANAとの提携サービスを開始し、2016年からは「TOKYU ROYAL CLUB」というロイヤルカスタマー向けのプログラムも提供してきた。

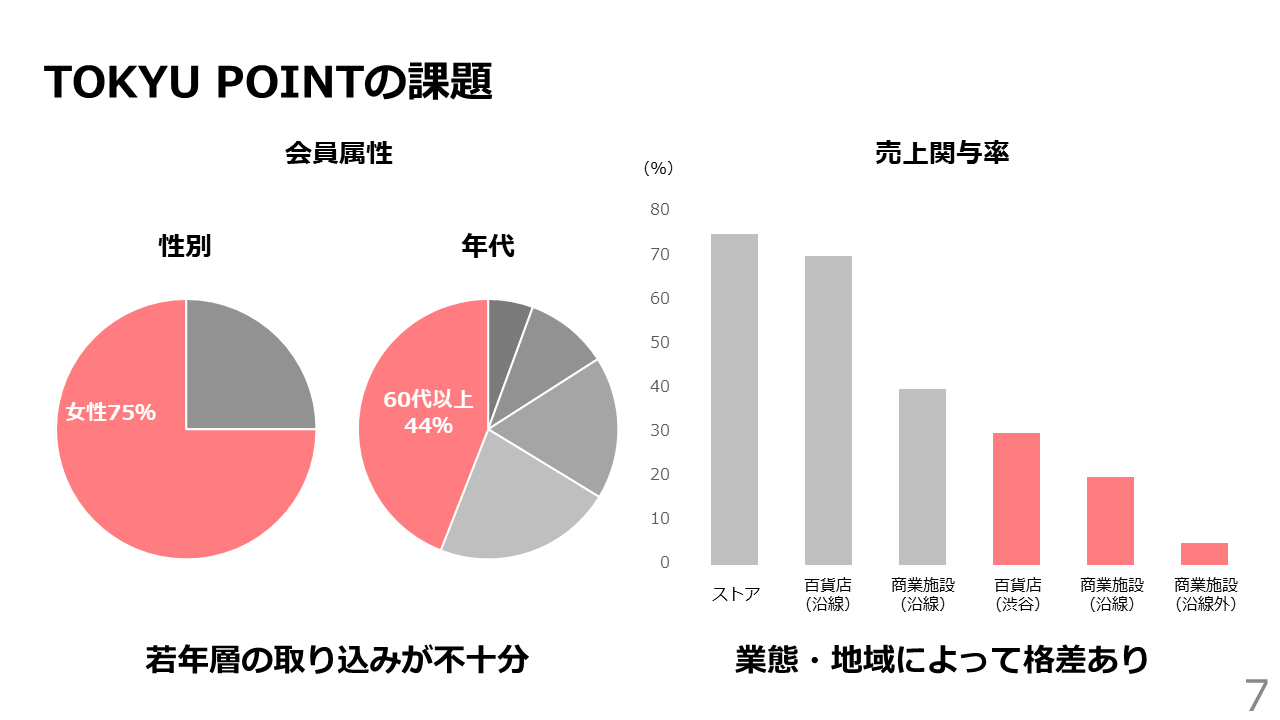

ただし、TOKYU POINTには次のような課題があったという。

課題1:会員属性

沿線の主婦層との顧客接点から会員を増やしてきた会員基盤のため、会員属性を性別で見ると75%が女性で、年代別だと60代以上が44%という構成になっており、若年層の会員が少ない。

課題2:売上関与率

各事業、各店舗における売上に対してのTOKYU POINT会員の比率を見ると、業態・地域によってかなり差がある。東急ストアや東急百貨店においては、70%近い売上関与率があるものの、沿線外の商業施設では10%を切る場合もある。

これらの課題を解決するために、非ポイント会員(ライトユーザー)との顧客接点として、LINEを検討し、次のような点を踏まえて、実際の導入に至ったという。

- 他のSNS(Instagram、Facebook、Twitterなど)は不特定多数にアプローチするものだが、LINEの場合は1to1のアプローチも可能

- メールマガジンと比較すると、開封率やクリック率が高い

- 新規開発をしてネイティブアプリで会員数を増やすのと比べて、ユーザー獲得にかかる労力やコストが少ない

LINEは、月間利用者数9,200万人、人口の7割が利用する圧倒的なユーザー数のメディアで、日本国内の生活インフラとして定着している。行政が活用している事例も増えているし、他社も使っているので、我々もまずはLINEという身近なアプリで顧客接点を構築しようと考えた(乗松氏)

東急グループのLINE活用状況

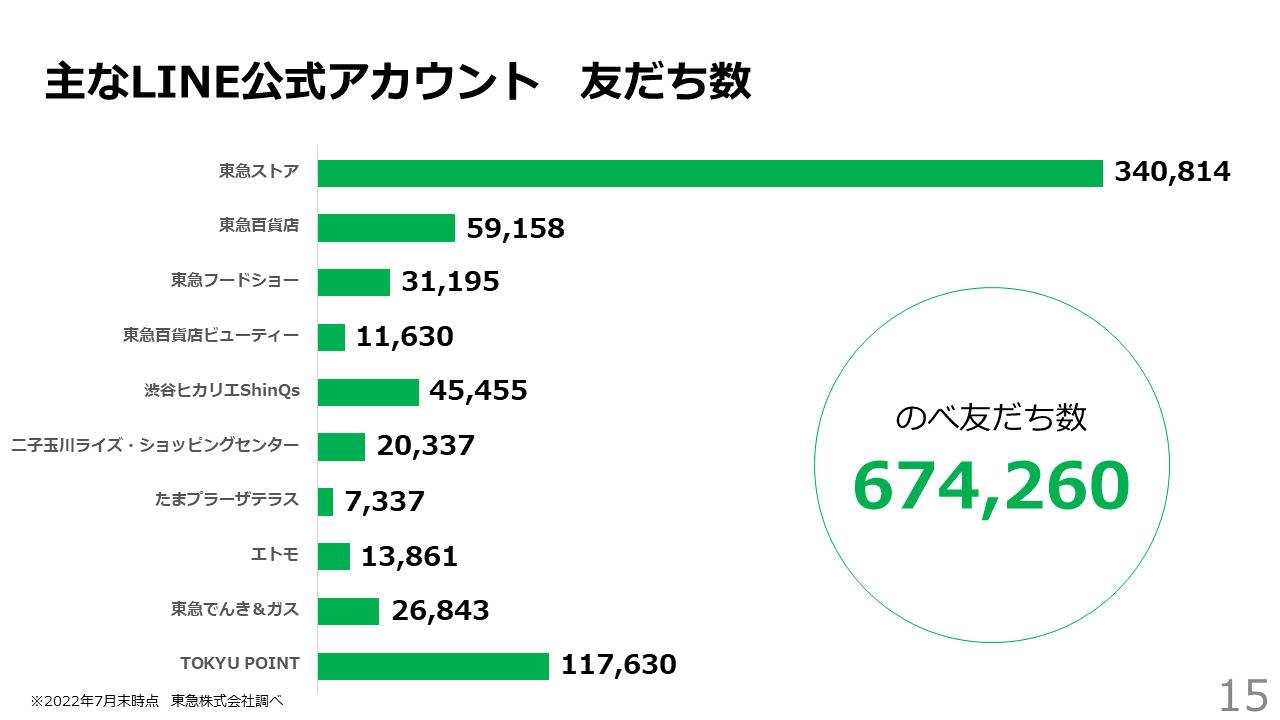

東急グループでは、10個の公式アカウントを展開しており、これらは会員規約で了承を得たうえで、TOKYU POINTや各事業のお客様番号との会員連携を進めている。

アカウントの延べ友だち数は、現在67万人を超えており(2022年8月時点)、中でも「東急ストア」の友だちは34万人を超え、同社でのLINE活用の要となっている。

こうしたアカウントは、デジタル上での情報発信の場として活用されているが、東急グループでは、それ以外の活用にも取り組んでいる。その一つが、LINEを活用した実証実験への試みだ。講演では、2021年に実施された3つの実証実験の概要が語られた。

LINEを活用して取り組んだ実証実験

1つ目は、東急線を定期券利用している人向けのMaaSサービス。LINE公式アカウントからユーザー認証を経て、LIFF(LINEが提供しているウェブアプリのプラットフォーム)上でチケットが購入できるようなサービスを提供した。

2つ目の実証実験は、渋谷の商業施設横断でモバイルオーダーができるサービス。「LINEミニアプリを利用したことで、短い期間で素早く準備を進められた点が良かった」と乗松氏は話す。

定期券利用者向けサブスクリプションサービス

実証実験の3つ目は、定期券利用者向けのサブスクリプションサービス。LINEのユーザー認証を経て、PASMOの番号を登録してもらい、その人たちに対してシェアリングサービスや割引サービスなどを提供した。

3つの実証実験を振り返り、乗松氏は自身の考えを次のように述べる。

数カ月の実証実験のためにアプリへのダウンロードを促すのは、インストールコストがかかってしまいハードルが高いが、LINEであれば気軽に実験に参加してもらえるため、参加人数を獲得しやすいのがメリットだった(乗松氏)

また、実験で明らかになった課題などは、すぐに他の事業会社にも横展開しているという。

その他、キャンペーンにもLINEを活用している。9月に実施された東急グループの設立100周年を記念したキャンペーンでは、東急グループを利用したレシートをLINEからアップロードしてキャンペーンに応募できる仕組みが採用された。「こうしたキャンペーンは、以前ならハガキやWebを使って募集していたが、LINEのユーザー数の多さ、幅広く顧客との接点を構築すべく今回のキャンペーンではLINEを募集ツールとして使うことに決めた」と乗松氏は言う。

キャンペーンへの募集ツールとしてLINEを活用した

2022年度重点施策「TOKYU POINT CARD on LINE」

続いて、重点施策として今年度取り組んでいるという「TOKYU POINT CARD on LINE」について紹介した。このサービスは、TOKYU POINT機能付きの各種カードをLINEのアプリ上で表示し、「東急ストア」や「プレッセ」といったスーパーマーケットでそのポイントを貯めたり、使ったりできるもので、2022年5月より提供が開始された。

東急ストアのLINE公式アカウント上に表示されるメニューボタンから、ポイントカードのボタンを押すと、バーコード画面が表示されるという仕組み(LINEのマイカードからも立ち上げは可能)になっている。楽天IDを連携すれば、TOKYU POINTに加えて楽天ポイントもワンスキャンで読み取りが可能だ。

これまでTOKYU POINTはポイントカードを持っていなければ利用できなかった。その上、東急・楽天の両方のポイントを貯めるには2枚のポイントカードを提示してもらう必要があったが、「TOKYU POINT CARD on LINE」を利用することで、1回の画面提示で両方のポイントが貯められるようになった。また、コード決済アプリへのリンクも表示し、スマホで完結したいユーザーが使いやすいUIになっている。

これによってユーザーの利便性が上がったことに加え、スーパーマーケットで働くレジのスタッフからも、「2回必要だったスキャンが1回になったので、スピードも含めて便利になった」との声が上がっているという。さらに、乗松氏によれば利便性の向上以外にもサービスを提供する狙いがあったと話す。

顧客ピラミッドで、TOKYU POINT会員になっていない沿線内外の住人との接点としてLINEを使うというのが狙いのひとつ。それに加え、TOKYU POINTは持っていないが楽天ポイントを持っているユーザー、LINEを利用しているユーザーを、自社会員、ひいてはロイヤルカスタマーへの入り口となるきっかけづくりとするために展開している(乗松氏)

「TOKYU POINT CARD on LINE」については、サービスをローンチしてから約3カ月で東急ストアでのポイント会員の利用率が10%上がっており、「かなり実感を持ちながら進めている」と乗松氏は語る。

LINE公式アカウント「東急ストア」での運用事例

LINE公式アカウントの運用については、友だち数が最も多く、運用期間も長い東急ストアの事例が紹介された。

まずLINE運用のKPIとしては、「友だち数」「ブロック率」「ポイント連携率」を設定しているという。2022年7月末時点の、東急ストアのLINE公式アカウントの数値は以下の通り。

- 友だち数:340,814人

- ブロック率:23.9%

- ポイント連携率:72.4%

ブロック率は、アプローチできる友だちがどのくらいいるかという指標になる。この数字は、配信内容がユーザーの望むものでないと、如実に上がることを痛感していると乗松氏は話す。

以前は20%をかなり切っていたが、友だちが増えるにつれて上がってきた。25%は超えないようにというのが目標値になる。これは、配信内容がユーザーの望むものでなかった場合に如実に上がるので、配信したコンテンツが正しかったかチェックするKPIとしても機能している(乗松氏)

ポイント連携率は、より精度の高いコミュニケーションをするために必要な数値だ。東急ストアの場合はかなり高く、概ね目標値通りで進んでいる。ただし、事業によってはこれを高く設定していない場合もある。

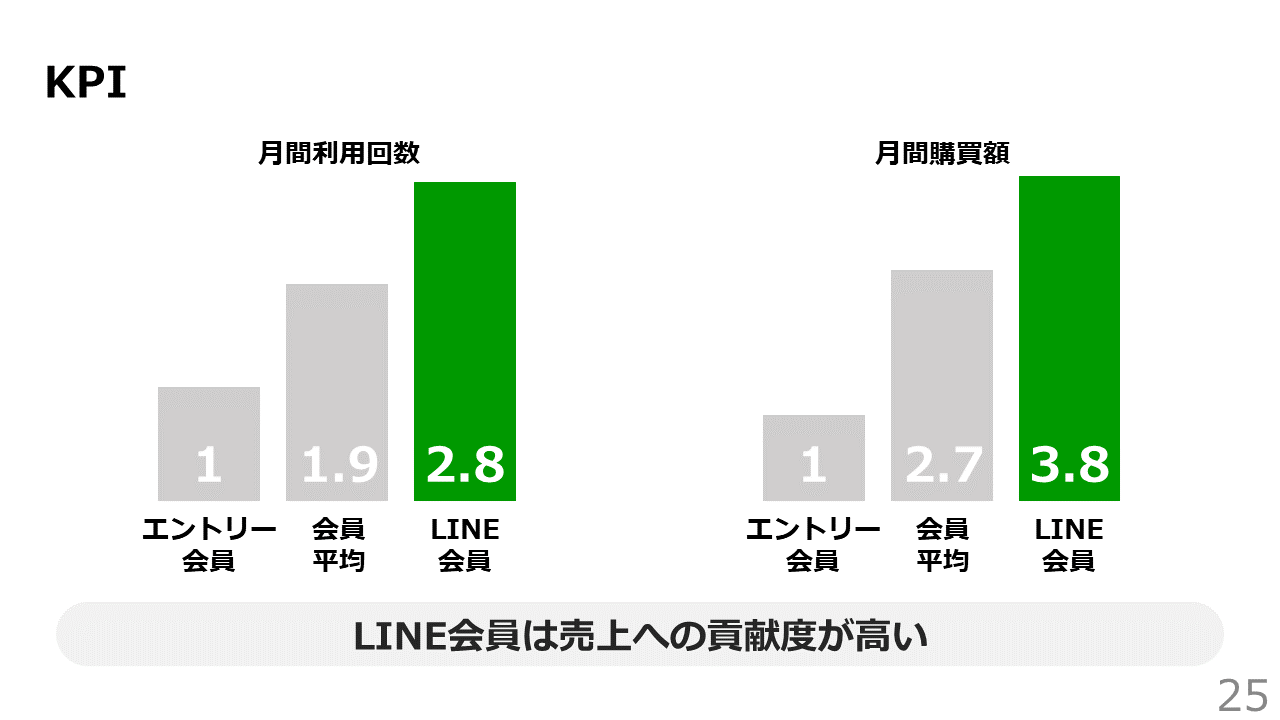

もう一つのKPIとして、「エントリー会員」「会員平均」「LINE会員」という3つの区分での分析というのも行っているという。ポイント会員になったばかりの「エントリー会員」と「LINE会員」の、利用回数や購買額の比を表したのが以下の図だ。回数、購買額ともに、LINE会員になると貢献度が高いことが見て取れる。

エントリー会員・会員平均と比較して高いことがわかる

また、ネイティブアプリと比較しても、東急ストアのネイティブアプリのユーザー数は7年間で9万人という規模だったが、LINEの友だち数は、1年で20万人獲得できており、顧客接点としてもLINEが優秀だという実績が結果として出ていると乗松氏は話す。

配信事例から考える成功・失敗のポイント

続いて、東急ストアでの配信事例がいくつか紹介された。

1つ目は、ポイント会員データを活用した例だ。東急ストアでは、ポイント会員データを連携している場合に配信内容やリッチメニューを出し分けているが、会員データに基づいた配信では、開封率やクリック率が非常に高くなる。

これに対し、「ユーザーが望む情報を丁寧にセグメントして配信していくことが重要。またブロック率を上げないためにもポイント会員データの活用をしている」と乗松氏は言う。

また友だち数が多い場合は全配信すると配信コストが重くなり、配信回数を減らさざるを得なくなるため、「全配信は極力しぼって、より効果のあるユーザーを選んでセグメント配信することが大切。コスト効率化においても、ポイント会員データの効果を実感している」とも話した。

2つ目の例は、旬な商品情報を発信して来店促進につなげている例だ。LINEの場合「人気の○○が入荷しました」のような、リアルタイムの情報を配信しやすい。顧客もそのような情報を求めており、店舗では配信した情報が来店に影響していることを実感したそう。

店舗への来店促進につながったという

成功した例だけでなく、配信に失敗した例も教えてくれた。同社がLINEの配信にまだ慣れていなかった頃の話になるが、アンケートツールにアンケート内容の画像だけを表示して配信したところ、その日だけブロック率が急増したという。

KPIの話で触れたが、配信内容がよくないとブロック率上昇という形で即座にあらわれるのはLINEの特徴ともいえる。

その日のブロック率が急増してしまったという

現在「東急ストア」アカウントでは、個店配信を強化して、よりユーザーとの距離を近づけることを目指した取り組みを進めている。そのため、各店舗に主体的にLINEでの配信をしてもらえるよう店舗ごとの友だち獲得目標(お気に入り店舗数)を設定し、各店がそれぞれ友だち獲得に向けた取り組みを進める体制をつくっている。

しかしながら、個店配信の強化などを実施すると、LINE配信の運用負荷が増える。そこで、よく使う配信オーディエンス(店舗指定等)は独自の管理画面で簡単に設定できるようにして、運用コストを圧縮している。その他、リッチメニュー設定、キャンペーンページ作成ツールなども独自開発し、運用効率化を実現している。今後は、マーケティングオートメーションツールの導入も考えているという。

今後は3軸でLINE活用を進めていく

最後に、東急グループとして今後どのようにLINEをマーケティングに活用していくのか。次の3つの取り組みについて乗松氏は言及した。

1.横断的な顧客体験向上への取り組み

各グループ企業でLINEを活用しているため、先行した事例での学びは他事業のサービスにも展開。横断的なサービスを提供するための仕組みとして、LINEユーザーIDを活用する。

2.データ統合への取り組み

グループ横断で各サービスのアカウントをLINEユーザーIDに統合すると、擬似的ではあるが、統合データ基盤が作られることになる。これにより、統合的な分析が可能になる。

データベースを連携することで、統合データ基盤構築を行っている

さらに、データ分析の企画会社を、ポイント連携している楽天グループとのジョイントベンチャーで設立し、さまざまな側面でのデータ活用に積極的に取り組む。

3.ネイティブアプリへの取り組み

LINE活用の背景としてネイティブアプリの課題を挙げたが、「ネイティブアプリを捨てたわけではない」と乗松氏。そのひとつの取り組み事例として、ネイティブアプリに搭載することで自社決済、自社ポイント、クーポン機能、独自の会員基盤を構築できるソリューション「.pay(ドットペイ)」を開発していると話す。

顧客とよりライトに接点を持つ部分でLINEを活用しているが、より深い、ロイヤルティの高い顧客に対しては、ネイティブアプリでしっかりサービスやアプリ内の世界観を構築していきたい。だからこそ、開発の経験も踏まえながら、LINEで東急グループと接点を持った顧客にどういうネイティブアプリが望まれていて、提供できるかを考えていきたい(乗松氏)

終わりに乗松氏は、「まだまだLINEの活用を含め、挑戦している部分がある。私たちの現在進行形の取り組みを紹介することで、皆さんのお役に立てれば」とメッセージを残し、講演を締めた。

※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業Webサイトとマーケティングの実践情報サイト - SEO・アクセス解析・SNS・UX・CMSなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:グループ全体の友だち数は67万超! LINEを活用した東急のデジタルマーケティング | 【レポート】デジタルマーケターズサミット2022 Summer

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.